王蓓蓓

又到周六,给大家推荐一本好书。

作家迟子建所著的长篇小说《额尔古纳河右岸》,获得了第七届茅盾文学奖。

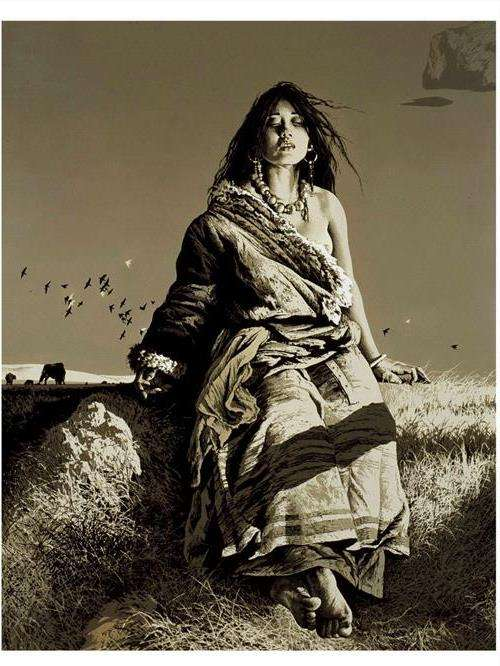

小说以一位年届九旬的鄂温克族最后一位酋长女人的自述口吻,讲述了一个弱小民族顽强的抗争和优美的爱情,写活了一群鲜为人知、有血有肉的鄂温克人。

《额尔古纳河右岸》充盈着丰厚的生态意蕴:对大自然的热爱与敬畏,对生灵的关爱等,这主题思想即使放在今天,格外抢眼。

1.

在中俄边界的额尔古纳河右岸,居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至,与驯鹿相依为命的鄂温克人。

他们在严寒、猛兽、瘟疫的侵害下求繁衍,在日寇的铁蹄、“文革”的阴云乃至种种现代文明的挤压下求生存。

小说主人公即叙述者“我”是一个置身整个故事中的老妇,是“这个民族最后一个酋长的女人”,见证并亲历了额尔古纳河右岸的鄂温克族人近百年的游牧生活及其最终命运。

“我是雨和雪的老熟人了,我有九十岁了。雨雪看老了我,我也把它们给看老了。如今夏季的雨越来越稀疏,冬季的雪也逐年稀薄了。它们就像我身下的已被磨得脱了毛的狍皮褥子,那些浓密的绒毛都随风而逝了,留下的是岁月的累累瘢痕。坐在这样的褥子上,我就像守着一片碱场的猎手,可我等来的不是那些竖着美丽犄角的鹿,而是裹挟着沙尘的狂风。”

这样娓娓道来的第一人称叙述方式一下子拉近了我们与鄂温克人的距离,仿佛是我们亲身见证了这段历史。

鄂温克族虔诚地相信万物皆是神,对生灵尤其是树木和驯鹿“玛鲁王”怀着崇高的敬畏;

每个部落又都会诞生一个有着超常能力的萨满,通过萨满跳神可以驱赶魔,而这种治病方式的代价却是一命换一命。因此,小说中的尼浩为了救治别人而失去了自己的三个孩子。

“我发现春光是一种药,最能给人疗伤。”

希望当下的疫情也能如书中所说消散在春光里,期待摘下口罩,走出家门,怀着热爱与敬畏拥抱大自然的那一天。

以下是章节选读。

2.

我是个鄂温克女人。

我是我们这个民族最后一个酋长的女人。

我出生在冬天。我的母亲叫达玛拉,父亲叫林克。母亲生我的时候,父亲猎到了一头黑熊。为了能获取上好的熊胆,父亲找到熊“蹲仓”的树洞后,用一根桦木杆挑逗它,把冬眠的熊激怒,才举起猎枪打死它。熊发怒的时候,胆汁旺盛,熊胆就会饱满。父亲那天运气不错,他收获了两样东西:一个圆润的熊胆,还有我。

我初来人间听到的声音,是乌鸦的叫声。不过那不是真的乌鸦发出的叫声。由于猎到了熊,全乌力楞的人聚集在一起吃熊肉。我们崇拜熊,所以吃它的时候要像乌鸦一样“呀呀呀”地叫上一刻,想让熊的魂灵知道,不是人要吃它们的肉,而是乌鸦。

很多出生在冬季的孩子,常由于严寒致病而夭折,我有一个姐姐就是这样死去的。她出生时漫天大雪,父亲去寻找丢失的驯鹿。风很大,母亲专为生产而搭建的希楞柱被狂风掀起了一角,姐姐受了风寒,只活了两天就走了。如果是小鹿离开了,她还会把美丽的蹄印留在林地上,可姐姐走得像侵蚀了她的风一样,只叫子那么一刻,就无声无息了。姐姐被装在一条白布口袋里,扔在向阳的山坡上了。这让我母亲很难过。所以生我的时候,母亲把希楞柱的兽皮围子弄得严严实实的,生怕再有一缕寒风伸出吃人的舌头,带走她的孩子。

尼都萨满是我父亲的哥哥,是我们乌力楞的族长,我叫他额格都阿玛,就是伯父的意思。我的记忆是由他开始的。

除了死去的姐姐,我还有一个姐姐,叫列娜。那年秋天,列娜病了。她躺在希楞柱的狍皮褥子上,发着高烧,不吃不喝,昏睡着,说着胡话。父亲在希楞柱的东南角搭了一个四柱棚,宰杀了一只白色的驯鹿,请尼都萨满来给列娜跳神。

额格都阿玛是个男人,可因为他是萨满,平素的穿着就得跟女人一样。他跳神的时候,胸脯也被垫高了。他很胖,披挂上沉重的神衣神帽后,我想他一定不会转身了。然而他击打着神鼓旋转起来是那么的轻盈。他一边舞蹈一边歌唱着,寻找着列娜的“乌麦”,也就是我们小孩子的灵魂。他从黄昏开始跳,一直跳到星星出来,后来他突然倒在地上。他倒地的一瞬,列娜坐了起来。列娜朝母亲要水喝,还说她饿了。而尼都萨满苏醒后告诉母亲,一只灰色的驯鹿仔代替列娜去一个黑暗的世界了。

为了牵制因贪吃蘑菇而不愿意回营地的驯鹿,秋天时我们常把驯鹿仔拴在营地,这样驯鹿就会惦记着回来。母亲拉着我的手走出希楞柱,我在星光下看见了先前还是活蹦乱跳的小驯鹿已经一动不动地倒在地上了。我攥紧母亲的手,打了个深深的寒战。我所能记住的最早的事情,就是这个寒战,那年我大约四五岁的光景吧。

深夜,希楞柱外常有风声传来。冬日的风中往往夹杂着野兽的叫声,而夏日的风中常有猫头鹰的叫声和蛙鸣。希楞柱里,也有风声,风声中夹杂着父亲的喘息和母亲的呢喃,这种特别的风声是母亲达玛拉和父亲林克制造的。母亲平素从来不叫父亲的名字,而到了深夜他们弄出了风一样响声的时刻,她总是热切地颤抖地呼唤着,林克,林克。父亲呢,他像头濒临死亡的怪兽,沉重地喘息着,让我以为他们害了重病。然而第二天早晨醒来,他们却面色红润地忙着自己的活计。就在这样的风声中,母亲的肚子一天天大了起来,不久,我的弟弟鲁尼降生了。

父亲有了自己的乌特后,即使狩猎归来一无所获,一看到鲁尼的笑脸,他阴沉的脸也会变得和颜悦色了。达玛拉也喜欢鲁尼,她干活的时候完全可以把他放在桦皮摇车里,可她不,她把鲁尼背在肩头。这时达玛拉的鹿骨簪子就戴不得了,鲁尼老是伸手去抓,抓下来就放到嘴里啃,簪子尖尖的,达玛拉怕扎了鲁尼的嘴,所以就不戴它了。而我喜欢母亲戴着簪子的样子。

依芙琳是我的姑姑,她很爱讲故事。关于我们这个民族的传说、以及父亲与尼都萨满之间的恩怨,都是她告诉我的。当然,有关民族的传说故事,是在我年幼时就听到的;而大人们之间的爱恨情仇,是在父亲去世后,母亲和尼都萨满先后变得癫狂后告诉我的,那时我已快做维克特的母亲了。

我这一生见过的河流太多太多了。它们有的狭长,有的宽阔;有的弯曲,有的平直;有的水流急促,有的则风平浪静。它们的名字,基本是我们命名的,比如得尔布尔河,敖鲁古雅河,比斯吹雅河,贝尔茨河以及伊敏河、塔里亚河等。而这些河流,大都是额尔古纳河的支流,或者是支流中的支流。

3.

在我眼里,河流就是河流,不分什么左岸右岸的。你就看河面上的篝火吧,它虽然燃烧在右岸,但它把左岸的雪野也映红了。我和娜拉不在意依芙琳的话,仍然在左岸与右岸之间跑来跑去。娜拉还特意在左岸解了个手,然后她跑回右岸,大声对依芙琳说,我把我的尿留在老家了!

依芙琳白了娜拉一眼,就像她看着驯鹿产下畸形仔时的表情一样。

在那个夜晚,依芙琳姑姑告诉我,河流的左岸曾经是我们的领地,那里是我们的故乡,我们曾是那里的主人。

300多年前,俄军侵入了我们祖先生活的领地,他们挑起战火,抢走了先人们的貂皮和驯鹿,把反抗他们暴行的男人用战刀拦腰砍成两段,对不从他们奸淫的女人给活生生地掐死,宁静的山林就此变得乌烟瘴气,猎物连年减少,祖先们被迫从雅库特州的勒拿河迁徙而来,渡过额尔古纳河,在右岸的森林中开始了新生活。所以也有人把我们称为“雅库特”人。在勒拿河时代,我们有十二个氏族,而到了额尔古纳河右岸时代,只剩下六个氏族了。众多的氏族都在岁月的水流和风中离散了。所以我现在不喜欢说出我们的姓氏,而我故事中的人,也就只有简单的名字了。

勒拿河是一条蓝色的河流,传说它宽阔得连啄木鸟都不能飞过去。在勒拿河的上游,有一个拉穆湖,也就是贝加尔湖。有八条大河注入湖中,湖水也是碧蓝的。拉穆湖中生长着许多碧绿的水草,太阳离湖水很近,湖面上终年漂浮着阳光,以及粉的和白的荷花。拉穆湖周围,是挺拔的高山,我们的祖先,一个梳着长辫子的鄂温克人,就居住在那里。

我问依芙琳,拉穆湖也有冬天吗?她对我说,祖先诞生的地方,是没有冬天的。可我不相信有一个世界永远是春天,永远那么温暖。因为从我出生的时候起,我每年都会经历漫长的冬天和寒冷,所以依芙琳给我讲完拉穆湖的传说后,我就跑到尼都萨满那里,打算问个究竟。尼都萨满没有肯定拉穆湖的传说,但他肯定了我们以前确实可以在额尔古纳河左岸游猎,他还说那时生活在尼布楚一带的使鹿部每年还向我们的朝廷进贡貂皮。是那些蓝眼睛大鼻子的俄军逼迫我们来到右岸的。勒拿河和尼布楚在哪里我并不知道,但我明白这些失地都在额尔古纳河左岸,在一个我们不能再去的地方,这使我幼年时对蓝眼睛大鼻子的娜杰什卡充满了敌意,总以为她是跟着驯鹿群的一条母狼。

4.

那场瘟疫持续了近两个月,我们眼看着我们心爱的驯鹿一天天地脱皮、倒地和死亡。天渐渐凉了,林中的树叶黄了,草枯了,蘑菇出来了,可能够吃蘑菇的驯鹿只剩三十几头了。那三十几头是林克从病鹿中精心挑选出来的,他把它们赶到一个三面环山、一面临水的地方,让它们的活动范围限定在那里,与其他的驯鹿隔绝,使它们奇迹般地存活下来。而驻留在营地的驯鹿,无一例外地死亡了。

那段时间,我们几乎天天都在埋葬驯鹿,为了防止瘟疫传到另外的乌力楞,我们把坑挖得很深很深。乌鸦活跃极了,它们几乎天天都在我们营地盘旋,并“哑哑”地叫。达西放出猎鹰,驱赶这些可恶的家伙。可乌鸦太多了,赶走了一群,又来了一群, 它们就像黑压压的云彩一样,让人压抑。达西一看到我们在埋葬驯鹿,就“呜噜噜”地叫,叫得泪水横流。没人理会他的泪水,因为人人的心底都淤积着泪水。

在瘟疫发生的那段时光,我们没有搬迁。狩猎活动也终止了。之所以不搬迁,是不愿意让瘟疫蔓延,殃及其他乌力楞的驯鹿。

当林克带着三十几头驯鹿回到我们中间的时候,很多人都流下了泪水。林克保存下来的就是我们的“火种”。那些驯鹿已经开始生长冬毛,虽然刚刚摆脱瘟疫的它们看上去有些虚弱,但它们又喜欢吃盐了,又能够自己出去寻找苔藓了。大家把林克当成了英雄。他看上去更加地瘦削,但他的眼睛很亮很亮,仿佛那些死去的驯鹿的目光都凝聚在他的眼睛中了。

5.

如果把我们生活着的额尔古纳河右岸比喻为一个顶天立地的巨人的话,那么那些大大小小的河流就是巨人身上纵横交织的血管,而它的骨骼,就是由众多的山峦构成的。那些山属于大兴安岭山脉。

我这一生见过多少座山,已经记不得了。在我眼中,额尔古纳河右岸的每一座山,都是闪烁在大地上的一颗星星。这些星星在春夏季节是绿色的,秋天是金黄色的,而到了冬天则是银白色的。我爱它们。它们跟人一样,也有自己的性格和体态。有的山矮小而圆润,像是一个个倒扣着的瓦盆;有的山挺拔而清秀地连绵在一起,看上去就像驯鹿伸出的美丽犄角。山上的树,在我眼中就是一团连着一团的血肉。

6.

妮浩跳神的时候,空中浓烟滚滚,驯鹿群在额尔古纳河畔垂立着。鼓声激昂,可妮浩的双脚却不像过去那么灵活了,她跳着跳着,就会咳嗽一阵。本来她的腰就 是弯的,一咳嗽,就更弯了。神裙拖到了林地上,沾满了灰尘。我们不忍心看她祈雨时艰难的样子,于是陆陆续续来到驯鹿群中央。除了依莲娜和鲁尼,谁也没有勇气把祈雨的仪式看完。妮浩跳了一个小时后,空中开始出现阴云;又跳了一个小时后,浓云密布;再一个小时过去后,闪电出现了。妮浩停止了舞蹈,她摇晃着走到额尔古纳河畔,提起那两只湿漉漉的啄木鸟,把它们挂到一棵茁壮的松树上。她刚做完这一切,雷声和闪电交替出现,大雨倾盆而下。妮浩在雨中唱起了她生命中的最后一支神歌。她没有唱完那支歌,就倒在了雨水中。

额尔古纳河啊,

你流到银河去吧,

干旱的人间……

山火熄灭了,妮浩走了。她这一生,主持了很多葬礼,但她却不能为自己送别了。

在妮浩的葬礼上,失踪多年的贝尔娜回来了。陪伴她的,果然是当年那个偷我们的驯鹿的少年。他们都已是人到中年了。他是在哪里找到的贝尔娜,而他们又是怎么得知妮浩的死讯的,我们并没有问。总之,妮浩的心愿实现了,贝尔娜回来参加她的葬礼了。妮浩再也不用跳神了,贝尔娜心中的恐惧也将永久消失了。

妮浩离开后半年左右,鲁尼也走了。玛克辛姆说,鲁尼那天看上去好好的,他喝着喝着茶,突然对玛克辛姆说,给我拿块糖来吧。说完,脖子一歪,气就没了。我想鲁尼和妮浩去的世界是温暖的,因为果格力、交库托坎、耶尔尼斯涅都在那里。

妮浩祈雨的情景,让依莲娜难以忘怀。她对我说,在那个瞬间,她看见的是我们鄂温克人一百年的风雨,激荡人心。她说一定要把那种情景用画展现出来。她先 是用皮毛画来表现,但做到一半的时候,她说皮毛太轻佻了,还是油彩凝重。于是,她又把画布固定在木板上,开始用画笔蘸着油彩作画了。她画得很慢,很动情,常常画着画着就要哭出声来。

依莲娜的那幅画,一画就是两年。

那幅画很有气魄,上部是翻卷着浓云的天空和被烟雾笼罩着的黛绿的青山,中部是跳神的妮浩和环绕着她的驯鹿群。妮浩的脸是模糊的,但她所穿的神衣和神裙 却是那么逼真,好像风儿轻轻一吹,那些闪光的金属饰片就会发出响声。画的底部,是苍凉的额尔古纳河和垂立在岸边的祈雨的人们。

我们以为那幅画早就完成了,可依莲娜总是说还没完呢。她似乎很舍不得把那幅画完成,画得很仔细,很精致。

直到进入新世纪的那年春天,依莲娜才对我们宣布,她的画完成了。那时我们正在贝尔茨河畔给驯鹿接羔。为了庆祝她完成了那幅画,我们特意为她搞了一个篝火舞会。依莲娜那天喝了很多酒。虽然她没有跳舞,但因为她走起路来轻飘飘的,也给人一种跳着舞的感觉。

就在那天晚上,依莲娜走了。

她喝过酒后,回到希楞柱,抓起一把画笔,摇摇晃晃地朝贝尔茨河走去。她在经过我们身边的时候说,我洗画笔去了。从我们营地,到贝尔茨河,不过是五分钟的路程,我们眼看着她走向那条河流。

达吉亚娜叹了一口气说,依莲娜洗过了画笔,肯定又要画新的东西了。她可别一画又是两年,怎么受得了呢。

索玛说,依莲娜也是蠢,一幅画要画两年!这么长的时间生两个孩子都够了!索玛的话让我们笑了起来。

我们议论着依莲娜和她那幅祈雨的画,不知不觉夜深了。依莲娜还没有回来,达吉亚娜对索玛说,看看你姐姐怎么还没回来?

索玛说,让西班去看吧!

西班那时正蹲在篝火旁埋头造字,玛克辛姆帮他在木板上刻着字。他听索玛让他去找依莲娜,就说,你去吧,我造字呢。索玛说,依莲娜把谁画在画中,谁就该去找她!西班“噢”了一声,站起身,说,依莲娜画我了,我去找她。

大约二十分钟后,西班回来了。他没有找回依莲娜,他拿回了一把画笔,每一支画笔都湿漉漉的,它们被贝尔茨河水冲洗得干干净净的。

达吉亚娜问西班,依莲娜呢?

西班说,只有画笔,没有依莲娜。

第二天正午,我们在贝尔茨河的下游找到了依莲娜的尸体。西班说,如果不是河转弯处的几棵茂盛的柳树拦住了她,她还不知要漂浮到哪里去呢。我憎恨那几棵多事的柳树,因为依莲娜就是一条鱼,她应该沿着贝尔茨河,一直漂向我们看不见的远方的。

7.

一天就要过去了,天已黑了,我的故事也快讲完了。

达吉亚娜他们一定到了布苏了。激流乡现在已是一座空城,那里没有我们的人了。

这个小小的乡在我眼里就是一座很大很大的城,我忘不了在商店所看到的那两匹布,一匹青蓝,一匹乳黄,它们一明一暗地站在那里,就像黑夜和黎明。

依莲娜的离去,使达吉亚娜痛恨山林生活,索长林也陷入了深深的痛苦之中,他开始酗酒,有一天他喝光了酒,让拉吉米下山给他买酒,拉吉米没答应,索长林竟然用斧头去砍拉吉米的头。如果不是西班把他拉开,拉吉米的命怕是保不住了,他痛得叫喊了一夜。

这几年,林木因砍伐过度越来越稀疏,动物也越来越少,山风却越来越大。驯鹿所食的苔藓逐年减少,我们不得不跟着它们频繁地搬迁。

妮浩走后的第三年,玛克辛姆身上出现了一些怪异的举止,他用猎刀割自己的手腕,他把赤红的火炭吞进嘴里。他喜欢在雨天的时候出去奔跑,大喊大叫;而到了天旱的日子,一看到大地出现了弯弯曲曲的裂缝,他就会抱头大哭。我们知道,他这是要成萨满了。